Wie Markenbildung Organisationen auf Konfliktsituationen vorbereitet – Zusammenfassung eines Workshops beim Bundesverband Hochschulkommunikation

Hochschulen in Deutschland können sich der zunehmend polarisierten gesellschaftlichen Debatte kaum entziehen – oft sind sie direkt betroffen. Von Protesten Studierender über politische Eingriffe bis hin zu Streit um die Wissenschaftsfreiheit: Die Kommunikationsaufgaben werden komplexer. Gemeinsam mit Silke Engel (Leitung Kommunikation an der Universität Potsdam) und meinem Kollegen Marcus Flatten habe ich auf der Jahrestagung des Bundesverbands Hochschulkommunikation in Hamburg 2025 einen Ansatz vorgestellt, wie Hochschulen mit solchen Situationen strategisch umgehen können. Silke Engel berichtete dabei von ihren Erfahrungen unter anderem mit Angriffen von rechtsradikalen Gruppierungen. Der Konflikt hatte ihr deutlich gemacht, dass ein klarer Bezugsrahmen für die Diskussionen in der eigenen Einrichtung gefehlt hatten.

Persönliches Stellungnahmen sind gefragt

„Abkapseln geht nicht. Wir müssen in den Diskurs einsteigen, wir müssen in den Streit einsteigen“, sagte Peter Benz, Präsident der Bauhaus-Universität Weimar, im März im Podcast „Wiarda wundert sich“. Auch die Präsidentin der TU Braunschweig und und Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Angel Vittel, sieht Handlungsbedarf: Die USA zeigten, “dass wir eben keine Zeit mehr haben und dass wir uns Instrumente nicht nur überlegen müssen, sondern die auch einsetzen müssen.“ Die persönlichen Stimmen der Präsident:innen sind wichtig. Denn sie setzen ein klares Signal: nach außen in die Gesellschaft und nach innen in die Hochschule, die damit Orientierung findet, wofür sie steht.

Marke als Kompass in der Krise

Doch wie kommt eine Hochschule zu so einer klaren Position? Wie können Präsident:innen im Namen „ihrer“ Hochschule sprechen, wenn es intern viele, zum Teil widerstreitende Meinungen gibt? Unsere These: Ein Markenprozess schafft genau dafür die Grundlage – nicht als Verpackung, sondern als identitätsstiftendes System. Er macht sichtbar, welche Werte im Kern der Hochschule stehen – und wer sie wie verteidigt.

In der Markenentwicklung verhandeln Hochschulangehörige diese Werte miteinander, oftmals mit der Einbindung externer Stakeholder. Am Ende muss die Leitung – nach breiter Diskussion – klare Entscheidungen treffen. Natürlich gibt es Einwände: Was ist mit der Wissenschaftsfreiheit? Was ist mit Studierenden, die sich nicht anschließen wollen? Wichtig ist: Niemand muss in Einzelfragen dieselbe Meinung vertreten. Aber wenn eine Hochschule für Vielfalt und Toleranz steht, zeigt sie das auch praktisch – etwa wenn rechte Gruppen Veranstaltungen im „Pride Month“ stören. Und wenn sie Menschenwürde als unantastbar erklärt, muss sie Antisemitismus klar und öffentlich verurteilen, besonders wenn er sich auf dem eigenen Campus zeigt.

Debatten aushalten

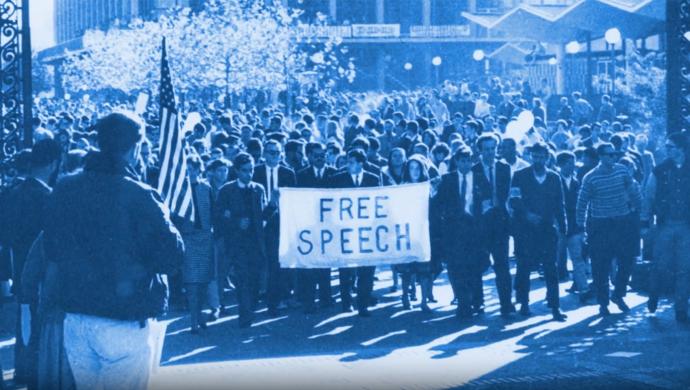

Werte bleiben nicht abstrakt. Sie müssen in konkreten Situationen durchdekliniert werden, oft in schwierigen Debatten. Im Workshop bei der Bundestagung kam dazu ein Einwand: Ist eine Position wie die der University of Chicago, die sich konsequent auf „Free Speech“ beruft, nicht auch riskant? Denn Meinungsfreiheit heißt, auch unbequemen Stimmen Raum zu geben, im schlimmsten Fall darüber gekapert zu werden. Genau das ist der Punkt: Hochschulen können sich den Angriffen nicht entziehen, sie müssen aushalten, dass Debatten konträr und bis an die Grenzen des Erträglichen geführt werden. Die Repräsentant:innen und Mitglieder der Hochschulen aber brauchen in diesen Debatten eine klare Haltung und müssen transparent und offen kommunizieren.

Marke als Prävention

Ein Markenprozess hilft, vorbereitet zu sein und schafft eine breite Basis des Einverständnisses – bevor die Krise da ist. Dafür braucht es drei Bausteine:

- Mandat und Beteiligung

Leitung einbinden, aber auch breite Partizipation: Workshops mit allen Statusgruppen, Townhall-Meetings, Umfragen zu Erwartungen in Krisensituationen. So legitimiert sich die Festlegung der Hochschule. - Übung mit Szenarien

Krisensimulationen, Rollenspiele oder Zukunftswerkstätten machen Werte greifbar. So lässt sich durchspielen und auch üben, wie die Hochschule in konkreten Konflikten reagiert. - Markenkern entwickeln

Klare Antworten auf Fragen wie „Warum gibt es uns?“ (angelehnt an Simon Sineks „Golden Circle“). Dazu eine Ausarbeitung des “Wie” (wie forschen, lehren, diskutieren wir?) sowie konsistente Botschaften für die interne und externe Kommunikation.

Beispiele aus der Praxis

- University of Chicago: Nicht erst seit 2015, als die Hochschule die „Chicago Principles“ zur freien Rede veröffentlichte, ist „Free Speech“ ein festes Fundament der Marke. Es führt zurück bis zur Gründung der Universität in 1891, als sich der damalige Präsident William Rainey klar und persönlich dazu bekannt hatte. Über hundert Hochschulen weltweit haben die Erklärung nach 2015 übernommen. Aktuell bezieht die Universität Position und hinterfragt unter anderem die rechtliche Basis der Executive Orders, die Trump erlässt. Free Speech ist ein Markenbaustein der Universität:

- Freedom of expression is a core element of the history and culture of the University of Chicago. A commitment to the principles of free speech and academic freedom, and their importance to rigorous and open scholarly inquiry, can be traced back to the earliest days of the University. (University of Chicago)

- Freedom of expression is a core element of the history and culture of the University of Chicago. A commitment to the principles of free speech and academic freedom, and their importance to rigorous and open scholarly inquiry, can be traced back to the earliest days of the University. (University of Chicago)

- University of Cape Town: Dort erinnert die jährliche TB-Davie-Memorial Lecture an den Einsatz für Wissenschaftsfreiheit. Dieses Ritual verbindet Geschichte mit aktueller Haltung und macht Werte sichtbar.

Weitere Instrumente, die dazu beitragen, die Position der Hochschule konsistent und aufmerksamkeitsstark nach außen zu tragen:

- schriftliche Grundsatzerklärungen,

- regelmäßige Foren und Rituale,

- Bezug auf internationale Standards,

- Krisenhandbuch mit Wertekodex,

- internationale Netzwerke und Kooperationen.

Wirkung und Ausblick

Ein solcher Markenprozess wirkt auf mehreren Ebenen und macht die Haltung der Hochschule gleich mehrfach sichtbar:

- stärkt das öffentliche Image,

- schärft die interne Identität,

- unterstützt Kommunikation und Advocacy,

- aktiviert externe Partner und Netzwerke.

Am Ende geht es darum, von reaktiver Krisenkommunikation zu proaktiver Resilienz zu kommen. Doch keine Hochschule sollte damit alleinstehen: Es braucht Austausch, Kooperation und gemeinsame Aktionen, wenn die Wissenschaftsfreiheit an sich bedroht ist. Genau das sollten Verantwortliche künftig noch viel intensiver diskutieren und verfolgen, die Impulse könnten dabei von den Kommunikationsverantwortlichen ausgehen. Fragen, die dabei zu behandeln wären: Wie können Hochschulen sich durch Austausch und Kooperation resilienter machen? Wie genau könnten kollektive Stellungnahmen aussehen – und wie lassen sie sich wirksam nach außen kommunizieren? Eine Debatte darüber steht noch an.

Hier sind die Folien einsehbar, die Marcus Flatten und ich für den Workshop vorbereitet hatten.